イギリス美術の歴史に名を刻む画家、ウィリアム・ターナー。

18世紀後半から19世紀中頃にかけて活躍し、光と色彩を駆使した独自の表現は、後に印象派を代表するモネやピサロにも影響を与えました。

幼い頃から絵の才能を認められ、着実に画家としてのキャリアを築いたターナー。彼の作品は、どんな題材であれ「ターナーが描いたものなら素晴らしい」と人々を魅了し、今もイギリスで愛され続けています。

今回は、印象派の先駆者であり、イギリス美術史を牽引した「ターナー」の絵画を紹介します。

東京でひっそり暮らすアラサーOL。好きなことは人間観察と面白いこと探し。苦手なことは努力。30代で新しくできたあだ名は「分析」。

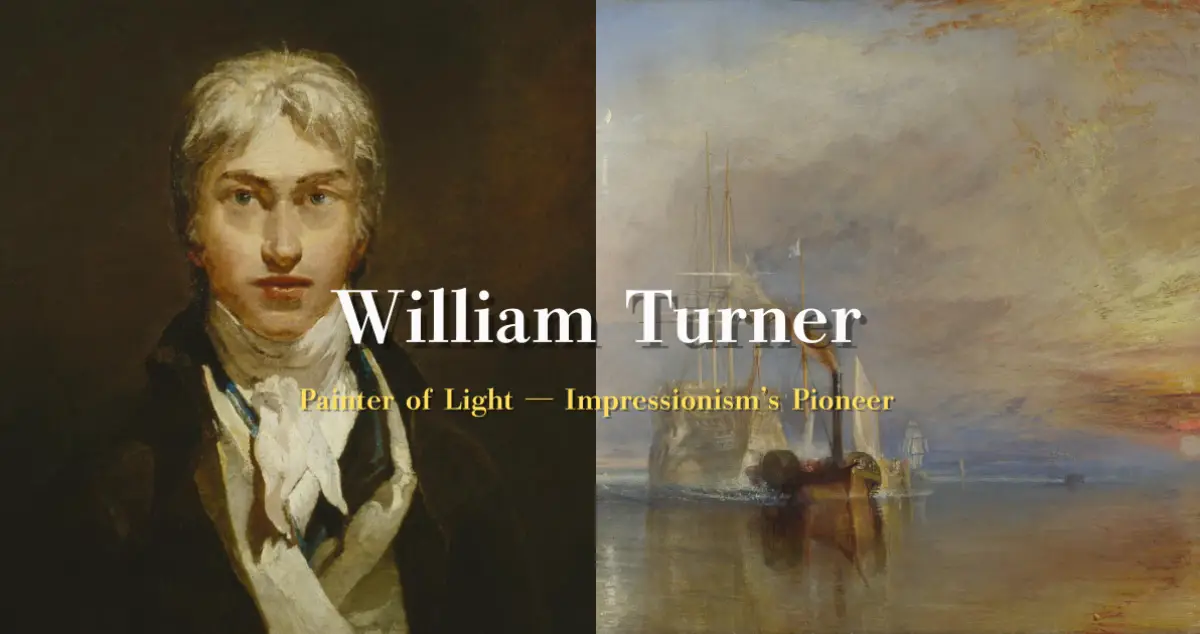

ウィリアム・ターナーってどんな人?

イギリス美術の革命児のプロフィール

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー (1775-1851)

ターナーは18世紀後半のロマン主義に分類される画家です。新古典主義の時代に生まれ、ロマン主義から写実主義の時代を生きた人。

イギリスに生まれ、少々複雑な家庭で育ちました。母親と妹を病気で亡くし、理髪店を営む父親と二人三脚で生きてきました。

10歳の頃から、理髪店のお客さんがターナーの絵を購入したいと申し出るほどの才能がありました。そして、14歳で建築物の下絵や風景画を描いていた画家の元に弟子入りし、遠近法を身につけます。15歳でイギリスの名門位美術学校に入学した、神童でした。

21歳の時に『海の漁師たち』という作品で展覧会で初入選。海と光の表現にこだわった作風が人々を魅了し、彼の評価を高めました。

史上最年少の26歳でロイヤル・アカデミー(絵画、彫刻、建築分野において指導的な役割を担い、芸術家を育成する最高レベルの教育機関)の会員にまで上り詰めました。

常に新たな表現の可能性を求めたターナー。彼の作品は国内で高く評価され続けました。

18世紀後半〜19世紀後半の西洋美術史について

この時代は、フランス革命や産業革命など社会の大変革が起こり、それに応じて美術歴史が大きく変化しました。

1)新古典主義(18世紀後半〜19世紀初頭):理性・秩序・均衡を重視し、ギリシャ・ローマの神話や歴史を中心に描かれていました。道徳や理想を強調するストーリー性が描かれていることが特徴で評価されていました。

2)ロマン主義(19世紀前半):感情・個性・劇的な表現を重視。自然や歴史的事件をドラマチックに描くことが評価されました。この時代、革命や戦争による混乱の中で、「自由な表現」を追い求めました。

3)写実主義(19世紀中旬):理想化せず、ありのままの現実を描くことを重視しました。テーマは労働者や日常風景。産業革命で、社会の現実が明確化し、理想主義よりも現実的な絵が評価されていました。

4)印象主義(19世紀後半):光と色彩の変化を瞬間的にとらえ、筆触を活かした表現が特徴です。屋外制作が主流。カメラの発明や科学の発展により、視覚表現が変化。産業革命後、パリは劇的に都市化しました。

モネより早く「印象派風」の作品を描いていた?

ターナーは、印象派が台頭する前に、光と色彩を巧みに操り独自の風景画を描いていました。

以下2つの作品は、上部がターナー「ノラム城、日の出」、下部がモネの代表作でもある「印象・日の出」です。

どことなく似てる作品です。ターナーはモネよりも約30年も早く、光と海の美しさを追求しました。

写実主義の時代に、印象派のような作風を描いたにも関わらず、イギリスでは高く評価されていました。

後の印象派を代表する画家 “モネ” や “ピサロ” は、普仏戦争中にロンドンへ避難した際、ターナーの作品から影響を受けたと言われています。

ちなみにターナーは、10代の頃に同じモチーフを描いています。

ちゃんと描いていた時代もあったのです。世論はターナーの画力を評価していたので、どのようなタッチで描いても納得させる力がありました。

ウィリアム・ターナーの風景画紹介

イギリス国民が選んだ好きな絵NO.1の作品

2005年イギリスのBBCラジオが、「イギリス国内にある絵で最も好きな絵はどれか?」と言うアンケートした際、1位を取った作品です。

テメレール号は、ナポレオン戦争におけるトラファルガーの海戦で活躍した戦艦です。この戦いでイギリスは勝利を収めました。

かつてナポレオンを倒した帆船がその役目を終え、新しい時代の象徴である蒸気船に引き寄せられるようにテムズ川を下っていく姿を描いたこの作品。

左側は月が登っている様子を青白ベースで、右側は鮮やかな茜色の日没が描かれています。

月の出-/-(右側)日没-1024x576.jpg)

色彩のコントラストで時代の変化を、モチーフである船の対比で新技術への期待を表していました。

「時代」を描いた作品

ターナーの画家人生で、ナポレオン戦争は重大なテーマのひとつでした。

イギリス国民にとってもナポレン戦争は、国土に対する愛着が高まるきっかけの一つになりました。

作品名にもある「ミノタウルス号」はナポレオン戦争で活躍した戦艦の一つです。そして、ミノタウルス号はナポレオン軍に勝利を果たし、イギリスに帰ってくる途中に沈没してしまったのです。

その出来事を描いたかのような絵のタイトルですが、本当は全然別の船の沈没を描いていたのです。丁度、ミノタウロス号が難破したニュースが入ってきたので、題名を変更して時事ネタのようにこの作品を発表しました。もちろん大ヒットです。

トラファルガーの戦いは、ナポレオン戦争の最大の海戦で、イギリスはこの海戦の勝利によってナポレオンの英本土上陸を阻止しました。

ターナーは伝統的な歴史画や普遍的な価値よりも、「現実に起きていること」を描く方が時代のニーズに合致していることに気がついていたのです。当時は映像の記録もないため、このようなことも可能でした。

そして、18世紀終わり頃になると産業革命がありました。ました。革命前までは、自然は脅威でしたが、技術の進歩により、人類が自然に抵抗できる術が身に付き、人々の「美意識」に変化が起きました。

この作品は、スイスからイタリアへ抜ける峠です。悪魔の橋と呼ばれ、渡る人が亡くなってしまうことがある危ない場所でした。

しかし、移動手段に蒸気機関が発明され、機械の助けを借りて人々は安全なルートを自分たちで作り出すことができるようになったのです。そのようにして、人間は自然を美しいと思える余裕を手にしました。

高度経済成長期になると、1838年に開通した鉄道の絵を描いています。

霧雨の中を蒸気機関車が疾走している絵で、スピード感や湿気さえも絵で表現しているのです。

時代の変化や、ニーズをキャッチしてモチーフを柔軟に変更する様や、空気や温度感さえもキャンバスの中に閉じ込めてしまうターナー。天才以外の表現が思いつきません。

色彩と光に焦点を当てた晩年の作品

ターナーの1840年以降の作品は、ほぼ色だけになってきました。

作品を見ても、モチーフがよく分からず、大変抽象化されています。

モネの後半の作品にすごく似ていますが、モネが生まれた年の作品なのです。

このような表現をするようになったキッカケは、イタリア旅行でした。1820年頃から何度かイタリアを訪ね、インスピレーションを得たターナーは、徐々にぶっ飛んだ絵を描くようになっていきました。

とにかく彼は革新的な人でした。ターナーの存在がなければ、日本人が大好きな印象派作品は生まれなかったかもしれないのです。

【おまけ】ターナーの自画像はかっこよすぎた説

ターナーは画家としての人生は順風満帆でしたが、実は容姿に対してコンプレックスの多い人でした。

それがなんとなくわかってしまうのが、自画像と肖像画の差です。

どちらが本人に近いのか?という真相は定かではありません。

ただ、ターナーは肖像画を描かれるのを嫌っていたので、第三者がこっそり描いた作品や、記憶を頼りに描いたものが残っています。その数枚の絵は、ほぼ右側の絵と一緒です。

ターナーは風景画がすごく上手でしたが、人物画はあまり得意ではなかった説があります。

自画像はだいぶイケメンに描きすぎではありますが、作品が美しすぎるのでターナーの見た目なんてどうでもいいと思えてしまいますね。

【まとめ】歴史が追いかけた画家「ウィリアム・ターナー」

自分は分かってもらおうと描いたのではない。

ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナー

その場面がどのように見えたかを示したかったのだ。

ターナーの尽きることのない探究心には、ただただ驚かされます。

幼い頃から目の前にある対象を忠実に、美しく表現したから、段々と周りにある光や空気までも絵画として落とし込みたくなったのでしょう。

私は、ターナーが描く光と海が好きです。太陽、夕日、月の煌びやかな様子と、その光が水面に柔らかく吸収されている様。写真じゃないのが嘘みたいです。

知的好奇心を追求することが、彼の革新的な表現方法の創出に繋がっていたのだと思います。

イギリス美術史はターナー後を追う形で進化していきました。そして、美術先進国のフランスさえも越していたのです。

参考文献

「もっと知りたいターナー」- 荒川裕子

「めちゃくちゃわかるよ!印象派 」- 山田五郎

「細部から読みとく西洋美術」 – 中山ゆかり

「名画で学ぶ世界史」 – 竹内麻里子