「わからない。この絵のよさがわからない。」

それが私のマティスに対する正直な感想でした。世界的に有名な画家ですが、「なぜ人気なのか?」。それっぽい理由は調べたら見つかりますが、なかなか腑に落ちない。

そこで古今東西のマティスに関する参考文献を集めて、マティスの生涯を読み解きました。そこで彼の”絵の正体”についても、自分なりの答えがでた気がします。

僕なりにたどり着いた結論は、「努力しすぎてミニマリストになったけど、根っこがヤンチャすぎる絵」です。それではどうぞ。

「正確に、けれども面白く」をモットーにアートの世界を紹介する編集者。「考えるな、感じろ。いや、言葉にしてみろ。」でお届けします。

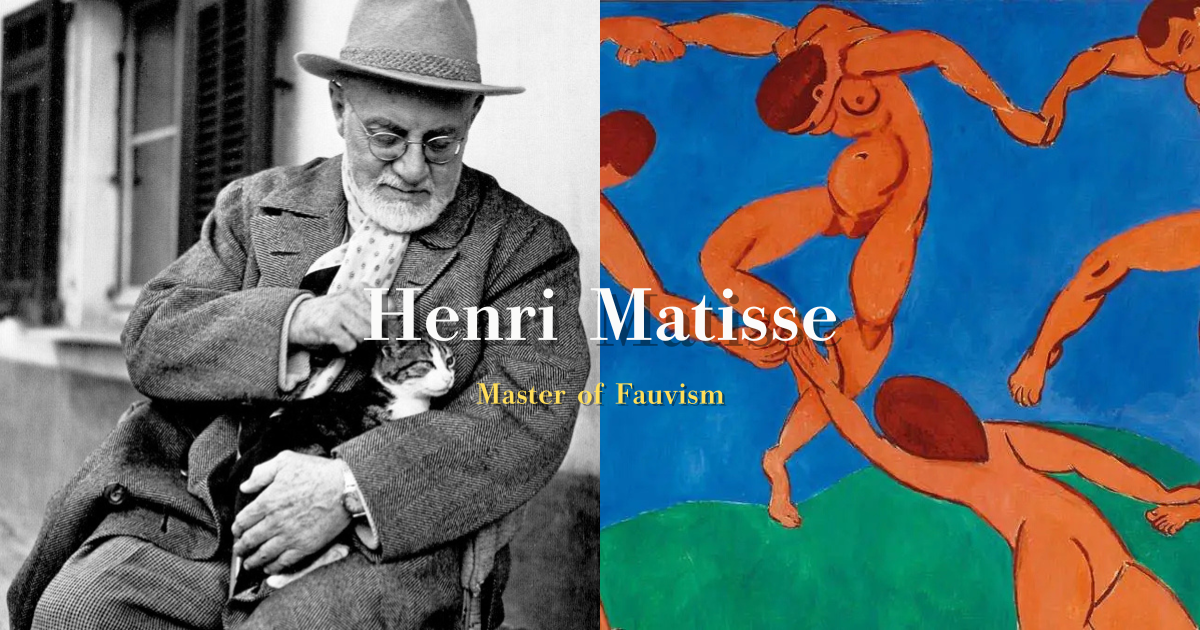

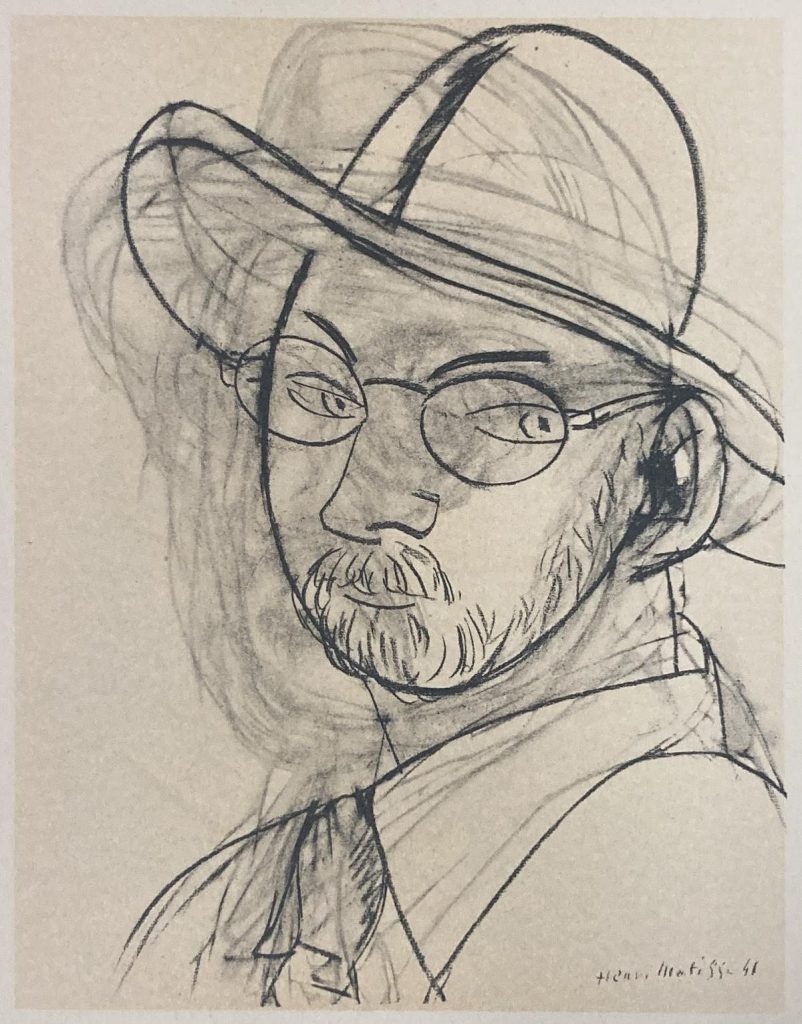

【どんな人?】画家アンリ・マティスとは

1869年生まれのフランス画家。ゴッホやセザンヌなどポスト印象派の時代~頭角を現し、現代芸術へ与えた影響はピカソと並ぶほど。

フォービズム(野獣派)と称された荒々しくも鮮やかな色彩でフランス芸術界を驚かせ、その後は”色”に加え、切り紙絵を使って、”形”(フォルム)を追求したことで知られる。

絵画だけでなく彫刻から壁画、礼拝堂の空間装飾など多岐にわたり芸術の道を究めた。アートの信条は「癒し」。

「私は人々を癒す肘掛け椅子のような絵を描きたい。」 アンリ・マティス

【生涯を深掘り】素直な秀才アンリ・マティス

抽象的な作品も多く、理解されづらいマティスですが、彼の生涯や評価を理解することで、きっとあなたも少しマティスという芸術家の輪郭をつかめるはず。彼の物語を楽しんでいってください。

”灰色の空”の元で育った幼少期

1869年の大晦日にマティスは北フランスの小さな村で生まれます。そこは「灰色の空」と「単調なレンガ造りの家」が並ぶわびしい地域で、工業化の時代により、工場からは廃液が流れ出し異臭を放っていました。後にマティスは「囚人のような気分」だったと回想していて、この頃の夢は、「いつかサーカスの仲間になってこの村から逃げること」でした。

しかし、この灰色の村が後に「色彩の魔術師」を作り上げる土壌でもありました。その村は織物業が盛んで、夏になると織物職人達が彩とりどりの美しい布で村の通りを鮮やかに染めていました。感受性の鋭いマティス少年には刺激的で光り輝いて見えていたはず。

幼少期は絵を習っていませんが、マティスの”色への眼”は、”灰色からの脱却精神”と”織物の鮮やかな色”という環境が養っていたのでした。

法律家から絵描きへと転身した青年期

実家の家業である種子販売に無関心な長男マティスに業を煮やした父親は、せめて法律家になれと息子を説得。マティスは試験に合格し、法律事務所に入りますが、ちっともワクワクしません。

ちょうどその時にマティスは盲腸で1年入院することとなり、この時に母親から渡された絵具箱がきっかけでマティスは絵に没頭し始めます。

父親は反対していましたが、20歳となったマティスはオールドルーキーながら画家としての出発を決意します。

遅咲きながらも早々に頭角をあらわす

翌年、パリに出たマティスはモネやルノワールも通っていた美術学校「アカデミー・ジュリアン」で学びますが、アカデミックな技量を重視するデッサン教育に馴染めず辞めてしまいます。

「僕はもっと自由な絵を描きたんだ!」という想いを許容してくれたのが、有名なギュスターヴ・モロー先生。モロー先生は一人ひとりの個性を伸ばす教育方針で、マティスは少しずつ才能の花を開かせます。

そして26歳の時に、『読書する女性』をサロンに初出展し、国家買上げの成功を収めます。この時は抽象的な絵ではなく書き込まれた室内や質感や奥行きがわかりやすい絵ですね。

また『食卓』などを見ると、控えめながらも筆触を強調した筆使いから、明らかに印象派の影響が見て取れます。

妻の指輪を代償にセザンヌの絵を入手

パリの画廊や展覧会などでゴッホやゴーギャンの強烈な個性を浴びつつも、マティスが特に惹かれたのはセザンヌでした。

パリに出た頃に妻子を抱え、生活が苦しかったものの、どうしてもセザンヌの『水浴する3人の女たち』が欲しかったマティス。なんと、奥さんのエメラルドの指輪を質屋への担保として購入します。

「血に織物が流れている」と言われたマティス(家が代々織物職人)がセザンヌに惹かれたのはごく自然の流れ。というのもセザンヌの絵には織物の質感があります。

刺繍にも似たななめの平行の筆致が断片を形づくり、その断片が集まって1枚の絵を構築しています。『水浴する3人の女たち』は1936年にパリ市へ寄贈するまでマティスの心の支えとなりました。

ちなみに、借金返済は間に合わず奥さんの指輪は返ってきませんでした。(そこはがんばってマティス)

新印象派の先輩から色彩理論を学ぶ

最初の国家買上げ以降は鳴かず飛ばずのマティスは、生活が困窮していきますが、35歳の時に転機が訪れます。

「点描画」で有名なポール・シニャックに誘われ、南仏サン=トロペで制作を行い、そこで習った点描技法で有名な『豪著・静寂・逸楽』が生まれます。

この作品は新印象派の色彩理論とセザンヌにおける人体ヴォリュームの彩色を重ねたものでしたが、結果的にはデッサンと色彩の乖離をマティス自身が指摘する”失敗作”でした(シニャックは絶賛して後継者が現れたと思った)。

しかし、この経験をもとに、マティスは「色彩の力関係」を論理で組み立てることを学びます。

基礎の先に見出した”野獣”の色彩

多くの絵や技法を吸収し基礎が出来上がったマティスはついに目覚めます。この時36歳。

色彩の力関係を学びつつも点描画では、フォルムに課題を抱えてしまうことを理解したマティスは色を”点”ではなく”面”で捉え始めます。

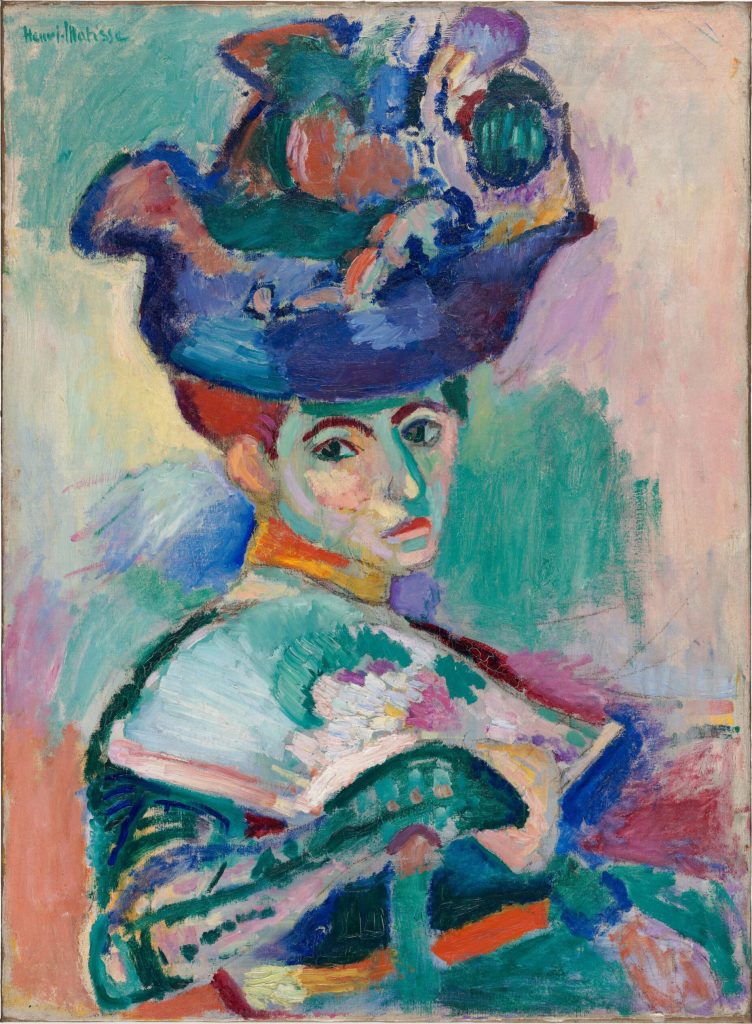

マティス夫人を描いた『帽子の女』。非常に荒々しい筆触に大胆な色彩配置ですが、顔の右側の青緑は反対側の緩やかな捕食をなす赤い髪や黄色の背景と馴染み、全体の均衡をなしています。

野獣派(フォービズム)の産声

この年にサロンからの脱却として、自分たちで展覧会を開く「サロン・ドートンヌ」で、マティスはこの絵を含む3点を出展。さらに同じタイミングで世間を驚かせるアンリ・ルソーやドラン、ボナールなどの画家が同様に伝統を破壊するような作品を出展。

この「サロン・ドートンヌ」で、美術評論家ルイ・ヴォークセルはマティスらの強烈な原色使いの作品を見て「まるで野獣(フォーヴ)の檻の中にいるようだ!」と評したことか野獣派(フォービズム)という絵画運動の由来になっています。

30代半ば〜40歳にかけてマティスが行った大胆な試行錯誤は、やがて新しい傾向を支持するパトロンを得、画廊との契約も結ばれることとなります。

翌年にピカソとの交流が始まりますが、そのピカソをも嫉妬させたとして有名な『生きる幸福』を世に送り出します。

多くの古典絵画や文学作品からモチーフを得ながらも抽象的なフォルム、下描きの線の残り、整合しない奥行きの比率など伝統的なものからは完全に逸脱したマティスの新境地となります。

室内画で3次元から2次元の平面世界へ

40歳頃のマティスは万博や植民地主義の背景からジャポニズムやイスラムの工芸・装飾といったオリエンタル(東洋)の影響を強く受けます。

その結果、主題を明確に具体的に描くのではなく、絵自体を絨毯のように”装飾”として意識し、2次元の平面世界へとマティスの絵は変容していきます。

従来の、光や影、一つの視点で作られる空間を脱して、「脱中心的」なより広い画面空間を構成する取り組みと始めたのです。

とりわけアルジェリアやスペインで手に入れた模様の多い陶器や絨毯、壁紙などを気に入ったようです。

どんなに派手な色が使われていても全体を通してみると、非常にバランスがとれていて、美しいのが不思議。

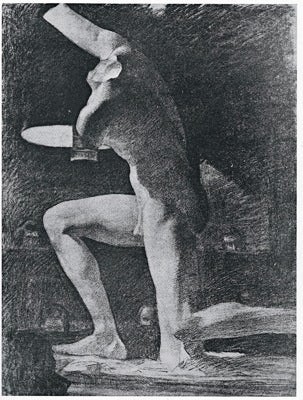

デッサンを突き詰め”身体の創造”をする

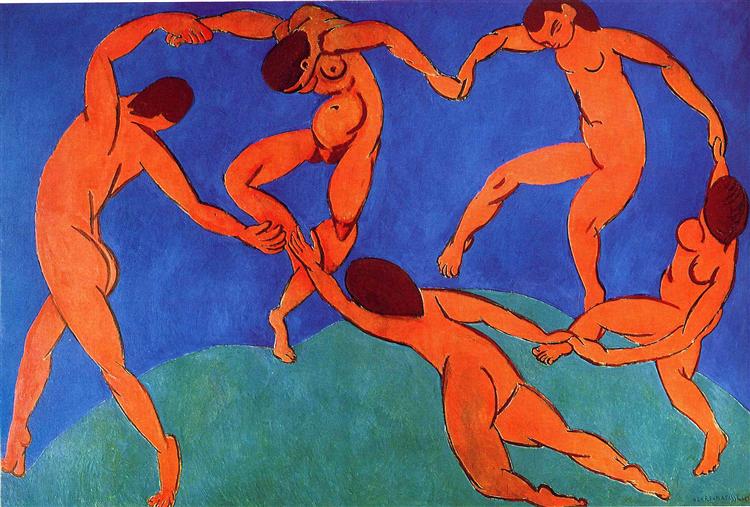

時は少しさかのぼり、1906年にマティスは北アフリカのアルジェリアを旅しています。この時見たアフリカ彫刻からマティスは”身体の造形”に影響を受けます。

ピカソがまさしくそうですが、この時期西洋では「プリミティブ」なもの、つまり原始的な、素朴なものを美的対象として評価する気風がありました。

西洋芸術は洗練の果てに行き詰まったと思われていたことが背景で、マティスも完璧なものよりもアフリカ彫刻のように素朴な、それでいて造形的に新鮮なものに惹かれたのでした。そこでマティス自身はロダンにも助言を聞きに行くなどして彫刻も始めています。

この時に多くのデッサンで身体の造形を立体的に捉えることを繰り返した結果、1910年にできたのが有名な『ダンス』です。

いちじるしく平面世界であるものの、ダイナミックな身体の動きやリズムを感じさせます。それはプリミティブな芸術から吸収し、体得したマティス独自の新た様式でした。

ルノワールと同期した第一次世界大戦期

1914年に第一次世界大戦が勃発。マティスは45歳で徴兵年齢過ぎていたにもかかわらず兵役に志願しますが、肉体的にそれは叶いませんでした。

この時期はマティスには珍しい黒や暗色を基調とした作品が見られます。

特に、『コリウールのフランス窓』は黒が主役のごとく面積を占めていて、当時は戦時中のマティスの心理状況が表されたのでは?など、様々な議論を呼びました。

ただ、戦時中は暗い作品だけでなく多くのマティスらしい作品も見られ、戦争に参加できなかった代わりに絵筆をとり寄付を行い、展覧会にも積極的に関わっています。

また戦争後、48歳の頃に印象派で有名なルノワールとの直接的な交流が始まります。ルノワールといえば、元祖「色彩の魔術師」であり、繊細なタッチで描く人物画が有名ですが、実はふくよかな女性を描くのが好きでした。

そんなルノワールが一時期モデルにオリエンタルな衣装を着させて描いていたテーマが「オダリスク」。

実はマティスはこの時期に古典回帰していて、「オダリスク」にハマっています。

でも考えてみたら、ボリューム感ある身体に、オリエンタルな模様とマティスが好きなものが詰まっています。マティスにとってセザンヌだけでなく、その親友のルノワールも重要な画家だったようです。

-300x187.webp)

壁画から「切り絵」へと進化した晩年

さて、こちらが物語の最後となります。

マティス60歳以降、アメリカのNYへ自身の回顧展や美術の審査員として何度か招待されます。そこで「バーンズ財団」で有名な実業家のアルバー・C・バーンズに「装飾壁画」を依頼されます。

凹凸のない平面的造形でありながらも色と動きのリズムを感じさせる建築装飾。この壁画の構成や色を考えるために使ったのが「切り紙絵」でした。

この数年後に十二指腸癌を患ったマティスは手術後、車椅子生活を余儀なくされます。長時間キャンバスに向かうことが難しくなり、マティスは50年持ち続けた絵筆の代わりに「ハサミ」を握ります。

絵筆とキャンバスから離れるというのは画家にとって苦渋の決断となったはずです。しかしこれを転機にマティスは70代でさらなる表現を手に入れ、20世紀における”モダンアートの革新者”となります。

実はマティス自身、自分の刻々と変容するデッサンと平塗りの色彩がうまく統合できずに悩んでいました。マティスは時には1つの作品に対し30回以上デッサンを行います。そこで平塗りの平面的な色を塗ってしまうと後から調整したくてもできないわけです。

私にはピッタリ合ったデッサンがある。___ところが、私がやっている油絵は平塗りの新しい習慣に縛られている。 マティスからボナール宛の手紙より

しかし、色のついた切り紙であれば、何度でも自由に色と形を行き来できるようになったのです。

自由な翼を手に入れたマティスは人生で最大の作品にとりかかります。それが、「ヴァンスの礼拝堂」です。

十二指腸癌を患っていた時に看護師を務めていたシスター、ジャックマリーとの出会いがきっかけに77歳という高齢にも関わらず、マティスは礼拝堂の建築から内装、そして司祭がまとう祭服まで総合的な空有装飾として製作しました。

側面のステンドグラスや祭服は切り紙絵を元に製作され、北側の壁には筆のデッサンを元に陶板画が描かれています。日中はマティスの色彩が光となって降り注ぐ空間。行ってみたい。

マティスがこよなく愛したフランスのニースに自身が”最高傑作”と呼んだ作品を築いたのでした。

その後、84歳で亡くなる時まで絵筆とハサミを持っていた生涯芸術家のマティスでした。

【評価】アンリ・マティスの何がすごい?

今回たくさんの参考文献を読み、どれも面白かったのですが、とりわけ技術的な評価や背景として「なるほど!」と理解が深まったのはこの2冊。マティスに直接会っている日本の画家・猪熊弦一郎さんの『マチスのみかた』と、マティス自身が執筆した『マティス 画家のノート』です。

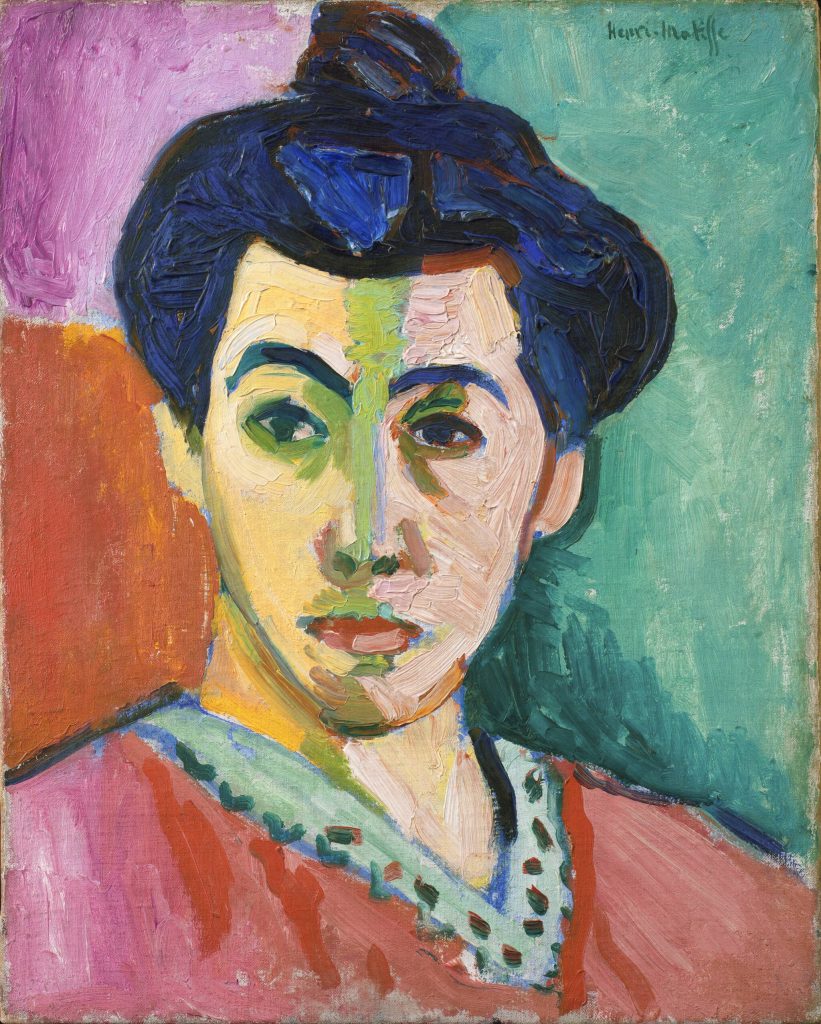

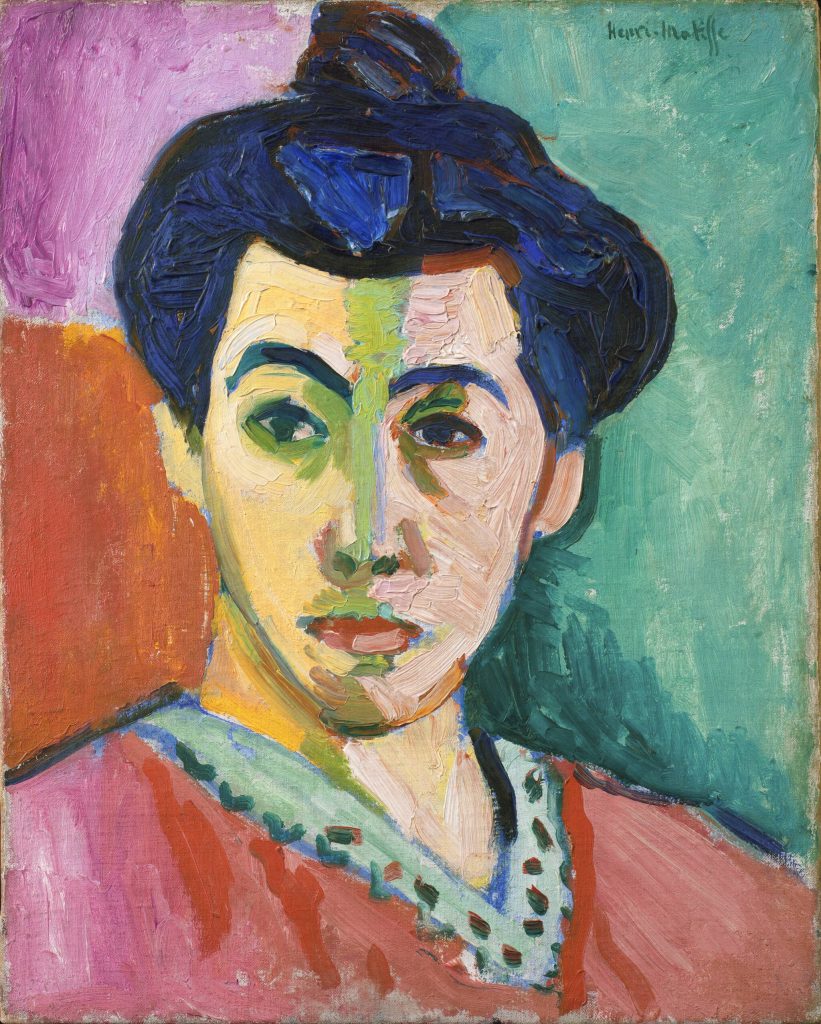

どんなに派手でも”秩序ある色彩配置”

”色彩”におけるマティスの力強さとバランス感覚については否定する人はいないのではないでしょうか。

問題作となった『緑のすじのあるマティス夫人の肖像』では、おでこから鼻にかけてビシッと緑の線が塗られている衝撃作ですが、全体の色彩は非常にバランスが取れていて、”派手なのにケバくない”。これは新印象派のスーラからも学んだ色の構造理解によるものです。

対比する色を置くことで色の力関係をとり、さらに点ではなく面で大きく色を捉える大胆さがマティスの色彩力だと言えます。

私は最も単純な色彩を使います。___私自身がそれらを変容させるのではなくて、その役を引き受けるのはそれらの関係なのです。問題はただ違いを引き立たせ、際立たせることです。わたずか7つの音符で組み立てられている音楽のように、数個の色彩で構成するのに何の障害もありません。 マティス 画家のノートより

膨大なデッサン量から紡がれるフォルム

元々写実的な絵も描けるマティスは、絵を始めて間もない頃からこのように石の硬い質感などを見事に描いています。

色に注目が集まりがちですが、そのデッサン力を評価していた画家が当時日本にもいました。それがマティスと直接言葉も交わしていた猪熊弦一郎さんです。

今度の展覧会をみて、何度も何度も木炭の線を拭きとり、その線がちょうど網の目のように残った上に、最後に端的に描きあげられている幾多のデッサンを見たでしょう。それはマチスが自然から得た大きな悟りの境地であって、たくさんの書物を読み、また師から教えられて得たものではなく、描きに描いたデッサンの最後の答えであって、簡単になればなるほど深く、美しく、明るく、強く、私たちの心をしっかりととらえるのです。 マチスのみかたより

マティスのフォルムは一見、シンプルな形をパパッと描いたように見えるかもしれませんが、30〜40もの膨大な量のデッサンを描き、その中から端的な要約された線が生まれています。

またいくつかの作品ではそのデッサンの跡をあえて残しています。それは製作行為のプロセスを通した画家自身の「接続的な揺らぎ」を伝えるためでしょう。それが”作品の味”に私は感じられます。

”形容詞”として絵が空間を装飾する

「上手い絵」と言えば、当時は写真のように写実的であることが大切でした。しかし、マティスの絵は物質的ではなく形容詞のような存在に私は感じます。頭で考えすぎず、動きのダイナミックさや線の美しさ、色の力強さを浴びることがマティス作品の楽しみ方だと思いました。

作品によっては一見何を描いているのかわからないからこそ、見る受け手側が自由に見ていい、想像の余地を持てる表現がまさにモダンアートの面白さです。美術館に行くときは、自分で作品タイトルを考えてから作品解説を読むと面白いです。

【最後に】”偉大なる素直さ”がマティスの芸術道

ここまで読んでいただいた方はわかるかと思いますが、マティスはとにかく多くの影響を受け、それを自分なりに実践します。

その果てにマティス独自の”色”と”形”ができあがっています。その意味で、マティスほど「素直でい続ける才能」を持った画家はいません。

そして1作品に対してのおびただだしいデッサン量からわかるように、マティスこそ「努力の究極系」と言える芸術家でしょう。結果的に野獣の色を内に秘めつつ、フォルムに特化した抽象度の高い作品が多いです。

そのため理解しようとするとわかりづらいのも無理はありません。それでも”なんかいい”と感じられる人が世界中にいるのはなぜか。

それはまさしくマティス本人が言うように、人々への”癒し”を前提に空間を装飾するアートだからだと思います。冒頭で「この絵のよさがわからない」と言っていた筆者ですが、マティスの絵を繰り返し見続けた結果、今では部屋の一角にマティス作品がいます。

家の中に馴染み、空間に彩りをそっと与える装飾として、マティスの作品は”癒し”をにじませています。まるでそう、肘掛け椅子のように。

参考文献

「もっと知りたいマティス」- J・P・クレスペル

「マティスを旅する」- 岸 達郎

「マティス 画家のノート」- 二見 史郎

「僕はマティス」 – キャサリンイングラム

「マティスのみかた」 – 猪熊弦一郎

「現代美術の巨匠 アンリ・マティス」 – サラ・ウィルソン

「マティス」 – ジョン・ヤコブス

「ヴィヴァン―・25人の画家 (第18巻) マティス」 – 乾 由明