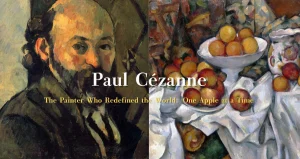

近代絵画の父、 ポール・セザンヌ。

彼の人生を振り返ると、分岐点にはいつも「りんご」があります。

私はりんごでパリを征服したい。

ポール・セザンヌ

冗談のように語られた言葉がやがて現実となり、“りんごひとつ”で世界の見方を変えてしまったのです。

感じたものをそのまま絵にすることが得意じゃなかったセザンヌは、「なぜモノはそう見えるのか?」という疑問を抱くようになります。そして、「誰が見ても揺るがない構造」を研究するかの如くキャンバスに向き合い続けた。

そんな ”静かなる探究者” の人生を紐解いていきます。

東京都在住OL。30代で新しくできたあだ名は”分析”。セザンヌの思考めんどくさ!とチャットGPTに愚痴ったら「あなたに似ていますよ」と返されダメージを受ける。

【3分で解説!】セザンヌってどんな人?

1839年に、南フランスの古都 エクス=アン=プロヴァンス に生まれたポール・セザンヌ。

父親は銀行業で財を築いた実業家。40歳のときに授かった息子に惜しみなく愛情を注いで育てました。

小学校時代、後の文豪 “エミール・ゾラ” と出会います。

セザンヌは13歳で絵画コンクールに入選した際、ゾラから「芸術家になったらいいよ!」と背中を押され芸術への道を志しました。

エミール・ゾラ (右)ポール・セザンヌ-1024x576.jpg)

しかし父親からは家業を継ぐよう求められます。一度はそれに応じたものの、夢を諦めきれなかったセザンヌは父を説得し絵画の世界へと歩み始めます。

とはいえ彼の絵は決して「上手」とは言えませんでした。どちらかというとちょっと下手。そのため、国立芸術学校には不合格となり誰でも入れる画塾へ。そこでクロード・モネやピエール=オーギュスト・ルノワールらと出会い、34歳で第1回印象派展に参加します。

モネが「変わり者で人見知り」と形容するセザンヌは、キラキラしたフランスの空気感や、印象派の仲間たちに馴染めず、3度目を最後に印象派展から距離を置きます。そしてパリと故郷を往復する日々を送ります。

やがて、故郷・南フランスの光と影、静かな空気を頼りに彼は独自の道を探るようになりました。

彼は、当時のアカデミズムが称賛する、写実的な遠近法や質感表現を「上手に」描くことがどうしてもできませんでした。ですが、自分の限界を嘆くのではなく、開き直ったのです。「俺は絵を描いてるんだ。写真じゃない。」と。

構図と配色。目の前にある自然や静物を、○△□の単純な形へと還元し、目に見えないリズムをキャンバスに刻んでいきました。

中でも、幾度となく描いた「りんご」。それは、セザンヌにとって単なる果物ではなく到達できない完璧への問いかけだったのかもしれません。

そうして56歳(1895年)、彼の作品はようやく世間に認められます。遠近法を無視し、質感すら超えて、モチーフそのものの「存在」を描こうとする姿勢は世間に衝撃を与えました。

その頃から個展を開き、パリ万博で作品を披露する機会等もあり彼は名声を手にします。ですが、67歳であまりにも静かにこの世を去ります。

亡くなった翌年、パリで開かれた大回顧展へ足を運んだ若きピカソたちは、セザンヌの絵に新たな世界の扉を見ました。彼らはやがて、キュビズムという表現を切り開いていきます。

たとえ周りと感覚がずれていても、自分の中の“理屈”が納得してれば描ける。「この世界はなんでこう見えるんだろう?」という内なる問いに向き合い続けた彼の苦悩は、晩年に賞賛されるようになり、「近代画家の父」となったのです。

作品と振り返る ポール・セザンヌの生涯

セザンヌの描くりんごやオレンジは、まん丸です。色合いが少し違ったら別のものに見えてしまうでしょう。それになぜ果物が床に落ちないのか不思議です。

自分の視覚さえも疑い、世界の「ありのまま」に近づくために考え続けた人の結果は作画崩壊。何故セザンヌの着地点はここだったのか?についてゆっくり解説します。

「りんご」が開いた芸術家への扉 《〜21歳》

幼いセザンヌは、親友に背中を押されたことをきっかけに、芸術の道を歩み始めます。

小学生の頃から絵が好きで、15歳のときには初めてデッサンコンクールに入選。18歳になると、地元の無料デッサン学校に通いながら、本格的に絵を学び始めていました。

彼の父親は元・帽子職人。のちに地元エクスで銀行経営者にまでのし上がった、いわば成金タイプの成功者でした。当時のフランス南部では、歴史ある家柄が尊重されていたため、セザンヌ家は一部の人々から冷ややかに見られていたようです。

そんな中、13歳のセザンヌは人生の転機ともなる人物に出会います。のちの自然主義文学を代表する作家 “エミール・ゾラ” です。ゾラは、パリからエクスに引っ越してきた転校生。言葉の違いもあり、地元の子どもたちからいじめられていました。そんな彼に、手を差し伸べたのがセザンヌでした。

その感謝の印として、ゾラがセザンヌに贈ったのが「りんご」。そこからふたりの友情が始まり、ゾラに「芸術の道に進んだら?」と背中を押され、セザンヌは芸術家を志すことになったのです。

しばらくするとゾラはパリへ戻ることに。そしてセザンヌは、父親の強い希望で19歳のときに法学を学ぶことになり芸術の道からは遠のきました。

けれどセザンヌの心は絵から離れませんでした。そして親友からの手紙に書かれる「パリにおいでよ」という言葉に背中を押され、父に夢を打ち明けます。案の定、父は大反対。落ち込むといつもゾラへの手紙で相談していたようです。その度にゾラに励まされ、セザンヌは父に認めてもらうために1枚の屏風絵を描きました。

この作品が、当時21歳のセザンヌが父親を納得させた絵です。すごく神秘的で可愛いです。でも私が親なら、絵で食べてはいけないのでは?と心配になると思います。セザンヌ父は、根気に負けたのでしょうか。それとも本気でいけると思ったのでしょうか。

とにかく、父親の許しを得たセザンヌは、ついに芸術の都・パリへと旅立つのでした。

印象派との出会いと卒業 《22歳〜39歳》

非難すべきなのは彼の心ではなく、むしろ彼の思考を曇らせる悪魔だ

ゾラ

1861年、22歳のセザンヌはパリに出ました。アカデミー・シュイスに入塾し、国立美術学校を目指しました。しかし、受験は不合格。

その美術学校に合格していたエドワード・ドガの作品がこちらです。当時認められるためには、セザンヌの絵はもうちょっと修行が必要だったのかもしれません。

でも、本気で合格できると信じていたセザンヌ。不合格で自信は失われていきます。そして地味な生活スタイルを好んでいた彼は、都市開発で華やかさに磨きをかけていくパリに馴染めず故郷に帰ってしまいます。

心が折れた彼を支えたのは、やはり親友のゾラでした。そして父も夢を諦めて仕事に打ち込めず鬱々としている息子を見かねて「自分が援助する」と判断し、セザンヌの背中を押しました。そして、彼は再びパリへ戻ることになります。

アカデミー・シュイスでの学びを再開した彼は、やがてピサロやモネ、ルノワールら、後の印象派の画家たちと出会うのです。

の家の庭で、ベンチに腰掛けるセザンヌ(38歳)-896x1024.jpg)

セザンヌは仲間たちと交流を重ねていくうちに、当時のパリで“出世コース”とされていたような絵を描くことに興味を持てなくなっていきます。その頃から、あえて当時の「美」を冒涜するような作品をサロンに出展し、審査員を激怒させるのが趣味のようになっていきました。作品を通して、彼なりに時代の美術界へ物申していたのです。

一方プライベートでは、30歳(1869年)の時に、アカデミー・シュイスでモデルのアルバイトをしていた11歳年下のオルタンス・フィケと付き合い始め、すぐに同棲を始めました。1872年には子どもが生まれますが、2人が入籍するのは、なんとその17年後。というのも、セザンヌは父親からの仕送りが打ち切られるのを恐れて、家族の存在を長く秘密にしていたのです。

そして、35歳(1874年)のとき、セザンヌは印象派の仲間たちと共に、第一回印象派展に参加することになります。《首吊りの家》は、この展覧会に初出展された作品です。

ですが、1879年頃から82年頃にかけて、セザンヌの絵は印象派のスタイルから離れていきます。「見たまま」ではなく、自分が「感じたまま」を描こうと決めたのです。

私は私の見たまま、感じたままを描く。私の感動はとても強い

ポール・セザンヌ

この思考の転換が、彼の作画崩壊への第一歩となったのかもしれませんね。

人生の好転と悲しいお別れ 《40歳〜56歳》

セザンヌは40代に入り、画家として”自分の描きたいもの”が明確に見えてきました。

その前に、43歳(1882年)の頃に一度サロン向けの絵画を描き、サロンの審査員であった友人アントワーヌ・ギュメの弟子という肩書をもらって、やっと初入選を果たします。

やがてサロンでの戦いがいかに無益だったかに気がつき、自分が納得して作品を制作しているかが最も重要だと自覚しました。そこからのセザンヌは、迷いなく制作に没頭していきます。「ただ目に映るままに描くのではなく、自分が心で感じたものを形にする」ために、モチーフを観察し、単純化して再構成する画法を見出しました。

自然を球、円柱、円錐として捉えなさい

ポール・セザンヌ

面白いほどに全てが丸いです。私にはどれがりんごでどれが桃なのかわかりません。質感もまるでない。全てセザンヌの苦手とするところでしたが彼は自らの”作風”として丸め込んでいます。

プライベートでは、1885年から色々なことが起きます。内縁の妻がいたにも関わらず浮気をしたことにより家族を巻き込む大事件になりました。その翌年の1886年、オルタンスと正式に結婚したことにより丸く収まりました。

同年1886年には彼を支え続けてくれた父親が亡くなり、親友のゾラとも絶縁状態なりました。ゾラは自身の小説の中で、闇堕ちして自殺する画家を登場させましたが、そのモデルがセザンヌだったのです。傷ついたセザンヌは、ゾラとの絶交を決意しました。

大切な存在を2人も失った翌年から、彼の名前が世に知られていくこととなります。

1890年代の初頭まで、セザンヌの絵画を見ることができるのは、ゴッホの絵でお馴染みのタンギー爺さんのお店だけでしたが、万国博覧会やベルギーの美術団体から作品の出展依頼を受けようになります。

1895年、56歳の彼はついに自身の初個展を開くことができました。きっかけは、印象派仲間であるルノワールやピサロから「セザンヌはすごい」と説得された画商ヴォラールがいたから。タンギー爺さんの死後、売りにかけられた作品のうち5点購入し、150点以上もの作品を借受け、セザンヌの作品を大量に展示したのです。

セザンヌこそ本物の芸術家です。だから、自分を疑いすぎるのです。彼はもっと評価されるべきです。

クロード・モネ 1894年の言葉

セザンヌの作品は、「身近で素朴なテーマ」なのに「大胆な構成で力強いタッチ」とった正反対の要素が絶妙に絡み合っています。かつての印象派の仲間たちは、その雄大さと素朴さが共存する魅力に引き込まれたのです。

りんごで大逆転 《57歳〜没後》

晩年のセザンヌは、仲間たからも世間からも高く評価されていましたが、若い頃に酷評された経験からどこか猜疑心の塊のようになっていました。

59歳のとき、2度目の個展を開きます。その翌年からは糖尿病や神経痛に悩まされるようになりましたが、筆を置くことはありませんでした。彼の作品をすべて買い取る支援者も現れ、その名声はますます高まっていきます。しかし、セザンヌは決して自惚れることなく、故郷エクスの郊外やトロネ街道、アルク川へ足を運んでは自然の中で制作に没頭しました。

私は年をとった上に衰弱している。絵を描きながら死にたいと願っている。

ポール・セザンヌ

彼が晩年に描いたのは、手付かずの森や静物、身近な人物たち。

特に南フランスの「森」は、彼にとって幼少期からの思い出が詰まった特別な場所であり、同時に「純粋な自然の美」を象徴する存在だったのでしょう。過去への懐かしさと、未来への希望が混ざり合うような、そんな場所だったのかもしれません。

また、彼の人物像のモデルは、いつも庶民的で身近な人々。セザンヌは裕福な家庭に育ちましたが、故郷の土地柄的に「成り上がり」として扱われてきた経験から、富裕層との関わりをあえて避けていたのかもしれません。

そんな彼のもとには、多くの若手画家たちが教えを請いに訪れました。新しい世代との交流はセザンヌに活力を与え、彼らはまたセザンヌの精神を次の時代へと伝えていったのです。

セザンヌは晩年に水彩画に挑みました。若い頃に苦戦した「色」の扱いに再び向き合い、「色」と「形」の関係をより自由に探求し続けたのでしょう。『大水浴図』のような傑作が生まれたのも、この果敢な挑戦の成果だったのかもしれません。

しかし、1906年に彼は戸外制作中に何時間も雨に打たれ、体調を崩してしまいます。その1週間後、セザンヌは静かにこの世を去りました。

ちなみに、彼の幼なじみであり長年絶縁状態にあったゾラは、セザンヌが亡くなる4年前に不慮の事故で世を去っています。絶縁状態とはいえ、セザンヌはその死を悲しんだと伝えられています。もしかすると、二人は心のどこかで和解していたのかもしれませんね。

反逆のセザンヌ 世間を驚かせた作品たち

世間を憤慨させた絵をより過激に描く奇行

若かりし頃のセザンヌは、憧れの画家エドゥワール・マネがサロンで非難を浴びた作品をより過激に描き、審査員たちを怒らせては喜ぶ異常者でした。

問題の作品が《モデルヌ・オランピア》。

向かって左が当時サロンで高く評価されていたティツィアーノの作品。右がマネの《オランピア》です。

左は「ヴィーナスがたまたま裸でいるところに偶然遭遇してしまった」ような雰囲気ですが、右のマネの作品は「我々が裸の絵を見たくて覗き込んでいる」ような、裸体にスポットライトが当たっているような表現になっています。そのため、ヴィーナスを愚弄しているのではないかと当時の有識者たちは大激怒でした。

それなのにセザンヌはさらに過激な作品を描き、アカデミーを挑発したのです。女性を真っ白な雲のような空間に横たわらせることは西洋美術では聖人である象徴。そこを強調しつつ、女性を鑑賞している人物まではっきり描いています。そして眺めているのはセザンヌ自身のよう。

マネ氏のオランピアを思い出されましたか。あれはデッサンも端正さも完成度も秀逸で、セザンヌ氏絵とは比べ物になりません。

1874年の第一回印象派展での批評

アカデミーからは酷評されました。でもセザンヌは当時の「美とはこうあるべき」という固定観念に反旗を翻しただけなのです。

赤い丸が与えた衝撃

1895年、セザンヌの運命と美術史に衝撃を巻き起こすきっかけが訪れます。

故郷エクスで制作に励んでいた彼のもとに、画商ヴォラールから突然の連絡が入ったのです。そのきっかけは、同じ印象派の画家でセザンヌの友人だったピサロが「彼の絵をちゃんと見てみるべきだ」とヴォラールを説得したからでした。

そして、ヴォラールはセザンヌに連絡したところ、彼からりんごの絵を含む複数枚の絵が送られてきました。

絵を見たヴォラールは「あれ?昔酷評されていたけど、実はいい絵なのでは?」と直感し、思い切って個展を開催することにしました。

彼の個展に集まった若いアーティストたちは驚きました。キャンバスに並ぶ同じ形のりんごたち、どう考えてもテーブルから転がり落ちそうな配置。伝統的な遠近法を無視した、ルールに反抗するかのような構図でした。

その若いアーティストたちがフランスを代表する画家に対してセザンヌの素晴らしさをプレゼンしているところです。これを機にセザンヌは売れていくことになるのです。

ポスト印象派を代表する画家の1人であるゴーガンの口癖は、「セザンヌ調に描いてみよっかな」だったそう。そして、その影響はピカソやブラックにまで広がったのです。

遠近法や質感表現が苦手だったセザンヌは弱点を克服するのではなく、むしろ自分なりの理屈を組み立て直す道を選びました。そして彼はりんごで(もはや赤い丸で)、パリどころか、世界の美術を征服しました。

セザンヌに憧れた人たち

パブロ・ピカソ「セザンヌは僕の唯一の先生だった」

1943年に、ピカソ(1881年〜1973年)が述べたセザンヌへの憧れの言葉です。

僕が彼の絵を見たのはわかるよね・・・僕は何年も彼の絵の研究をしたんだ・・・セザンヌはまるで我々みんなの父のようだ!

パブロ・ピカソ

絵の才能に恵まれた天才パブロ・ピカソが、なぜそれほど彼に惹かれたのか。それはセザンヌが既存のルールに縛られず、まるで自分の気持ちが赴くままにキャンバスと向き合っていたからかもしれません。ピカソがセザンヌから受けた影響については、是非こちらを読んでみてください。

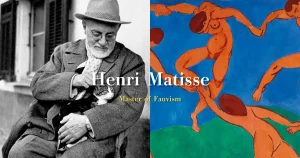

アンリ・マティス「この絵はいつも心の支えになりました」

アンリ・マティス(1869-1954)は、1899年に偶然見かけたセザンヌの作品に魅了され、生活を切り詰めてまでして購入したそうです。

そして、37年後の1936年にパリの美術館へ寄付した際に、以下言葉を述べています。

この作品は、私の芸術家としての冒険が危機に瀕した時に、精神的な支えとなった。私はこの絵から信念と根気を与えられた。

マティス

制作に迷うと、この作品を眺めて自信を取り戻したそうです。私はまだまだ知見が足りないので、マティスの気持ちを理解するのが難しいです。

【最後に】 私にとってのセザンヌ

真の喜びは、ならず者が欲しがる勲章や賞を手にすることにあるのではない。

日々、仕事に精進し、仲間たちと静かに語らうことにある。

ポール・セザンヌ

セザンヌは、“難解な人”と解釈されがちです。それは「売れる絵より、好きな絵を描きたい」という子どもみたいにまっすぐな想いと、ものごとを理屈で捉えずにはいられない大人の感覚が同時に存在しているからかもしれません。そう考えると、彼のことが一気に愛おしく思えてきました。

」©︎Wikipedia-844x1024.jpeg)

彼は人とのちょうどいい関わり方を大切にしていたように思います。だからこそ、仲間と共に“常識”を攻撃することはあっても、誰かを攻撃していたような記述は見られませんでした。

印象派から距離を置いたときには、「自分には彼らのような素晴らしい絵は描けない」と仲間を尊重し、正しさや優劣を決めたがる二極的な考え方を嫌い、比べることすら手放していったように感じます。

最初はただの屁理屈だったかもしれない。でも、努力次第で「新しい正解」を作れることをセザンヌおじさんは体現してくれた気がします。

参考文献

「セザンヌ」- アンリ ララマン (著), 小田部 麻利子 (翻訳)

「もっと知りたいセザンヌ 生涯と作品」 -永井 隆則

「セザンヌ (岩波世界の美術)」 – メアリー・トンプキンズ ルイス (著), 宮崎 克己 (翻訳)

「セザンヌ 孤高の先駆者」 – ミシェル・オーグ (著), 高階 秀爾(監修)

-300x187.webp)