禅や日本芸術にも関心が深かったAppleの創設者スティーブ・ジョブズ。実は彼の寝室には、アインシュタイン、ガンディーの肖像と一緒に、「新版画」が飾られていました。

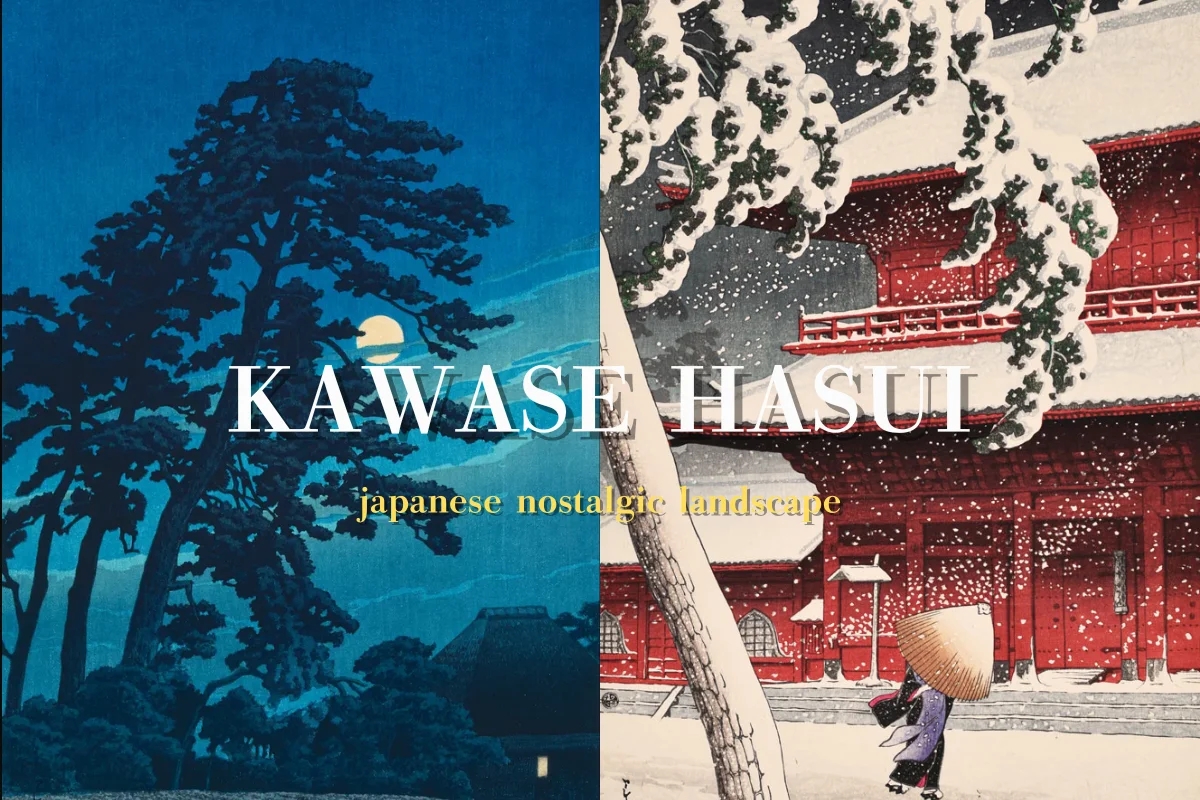

特にジョブズが愛したのは新版画の巨匠である川瀬巴水。大正から昭和にかけて、日本各地の風景を版画という形で、美しくも写実的に残した人物です。

そんな川瀬巴水の生涯やジョブズとの関係性などを代表作と共に紹介したいと思います。

アートが好きで印象派やモダニズムに関する本は30以上読破。月2回は国内外問わず美術館・展示会に行く。好きな言葉は「納得」。

川瀬巴水ってどんな人?

川瀬巴水(1883~1957年)は、東京出身の浮世絵絵師で、風景画を中心に「新版画」と呼ばれる新しい時代の木版画を形づくった一人です。

風景画家として有名な巴水は「旅情詩人」と呼ばれ、当時でも珍しく北は秋田、南は大分まで全国各地を巡り、日本の風景を情緒深い絵に残しました。

また、国内のみならず56歳の時には、当時の朝鮮を1ヶ月ほど旅し、そこでは新版画のタッチで「朝鮮八景」という作品群を描いています。

川瀬巴水は海外人気も凄まじく、Amazonで作品集のレビューを見ると、英語での評価が多いくらいです。

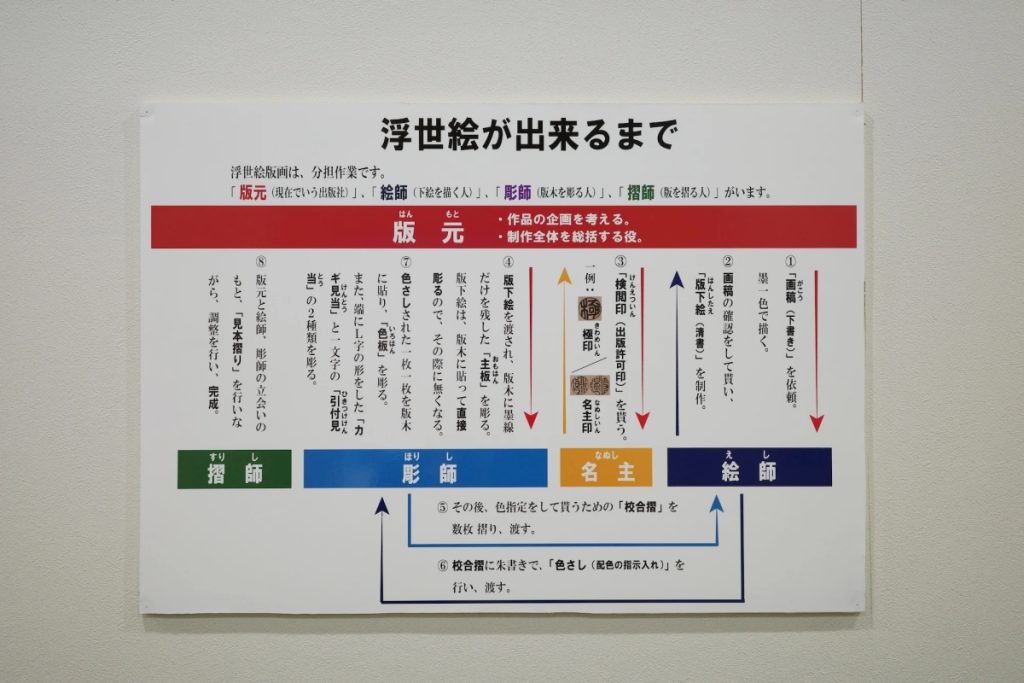

そもそも「新版画」ってなに?

「葛飾北斎」や「歌川広重」など名だたる絵師たちも、「木版画」と呼ばれる大量生産できる版画を作るための浮世絵絵師でした。

しかし江戸時代に隆盛した高度な木版画印刷は、明治以降、写真などにより衰退。浮世絵版画の作品も多くは海外へ流出しました。

それに憂いた「渡邉庄三郎」という人が、版元となり、新しく木版画を復興したのが「新版画」です。川瀬巴水はこの「新版画」で、風景画を担った絵師だったわけです。

浮世絵の木版技術を受け継ぎながら、実験的で精密な※彫摺(ほりすり)の工程を求め、肉筆画ではない木版画ならではの芸術性を追求した新興芸術でした。

彫摺とは

木版画の版木を彫って絵を印刷する技法

川瀬巴水の絵の特徴や魅力

川瀬巴水といえば「雪・雨・海」と言えるほど、水にまつわる作品が非常に多いです。

静かな水面の揺れる動きや雪がしんしんと振り続ける様子に、心がスーッと深呼吸できる気持ちになります。

歌川広重など江戸時代の浮世絵と比較すると、色のグラデェーションが多く見られ、淡い色彩表現が特徴的です。

それでいて、日本の風景である静寂で凛とした空気感が伝わる風景を、巧みな絵筆で表現する絵師でした。

また巴水は西洋画を2年間勉強していた時期があります。木版画にもそこで培った遠近法の技術を取り入れていました。

色彩表現や西洋技術もMixした唯一無二な日本風景画だからこそ、海外でも強い人気を誇るのではないでしょうか。

現在、川崎で行われている川瀬巴水を含めた新版画の展示会に行ったので、気になるの人はこちらもご覧ください。

【代表作】川瀬巴水の描いた風景画

川瀬巴水は東京を拠点に全国を旅しながら、多くの作品を描き、それを作品集という形で版元の渡邉庄三郎が発刊しました。

代表的なものが、日本各地を巡った際の『旅みやげ』第1集〜3集、ふるさとである東京を描いた『東京十二題』や『東京二十景』。最後は朝鮮の景色である『朝鮮八景』です。

『旅みやげ』第1集〜3集(1920〜1929年)

今の私に何が好きだと聞かれましたら即座に旅行!と答へます。ーーーーーここに掲げましたものは皆其の写生旅行によって製作したものです。『旅みやげ』とはその意味で名付けました。「川瀬巴水ー誕生130年記念ー」図録 より

東北から九州まで回ったこの作品集は、当時、川瀬巴水の名を世間に認知させる代表的なものになりました。全てをその場で描き切るわけではなく、写生をして東京に戻ってから原画を描く流れだったようです。

『東京二十景』(1925年-1930年)

当時、川瀬巴水の中でもNo.1・2で売れたのが、この作品集にある『芝増上寺』と『馬込の月』で、現在においても特に人気が高く、川瀬巴水の最盛期と言われています。

個人的にもこの作品集が一番好きです。ふるさとである東京の景観だからこそ、ただの風景ではなく、心象風景がより豊かに表現されていると感じました。

柔らかい雪が積もった日に写真を撮ったところ、この雪の表現がまさに「芝増上寺」とそっくりで、巴水の表現力の高さに感動しました。

『朝鮮八景』(1939〜1940年)

1936〜39年頃にかけて、スランプに陥った巴水。渡邊庄三郎からも「この頃の巴水は良くない」と言われていました。写生に行き詰まり、変わり映えしない作品ばかりできてしまった巴水は、友人から「朝鮮旅行に同行しないか?」と言われ、渡りに舟と快諾しました。

結果、朝鮮の雄大な景色に触れ、大胆で広大な構図の魅力が再現されたのでした。

その他、作品集に載っていない、個別の作品群も本当に見応えがあリます。ぜひ気になる方は、「川瀬巴水作品集」を手に取ってみてください。私もAmazonレビュー見てたら欲しくなってポチってしまいました。

【生涯】旅人・川瀬巴水の人生

1883年、現代の東京・港区新橋に生まれた川瀬巴水(本名は川瀬文次郎)。シティボーイならぬ東京ボーイとして育ちます。

父は制作と販売を兼ねるやり手の糸組物職人で、根気強い性格と手先が器用な人。母は江戸気質で、5歳の巴水をよく芝居見物に連れて行くような芸事を好む人でした。巴水の正確で堅実な作風や物語的な表現の豊かさは、そんな両親ゆずりであったとされています。

西洋画→日本画の順で学んだ学習期

幼少期より紙芝居が好きな巴水は小学校の時点で鉛筆画を学び、写生などし始めます。

家業を継ぐために家のことを手伝っていた14歳の巴水。本格的に日本画を学ぼうと、面識のある鏑木清方に頼んだところ「絵かきになるには歳をとすぎている」と断られ、洋画をやった方がいいと勧められます。

そこで葵橋洋画研究所(元の白馬会)に通いますが、諦めきれない巴水は清方に絵を見てもらい、途中からは西洋画・日本画を共に学び始めます。

清方に認められた巴水は17歳の頃にようやく入門を許可され、2年ほど基礎的な勉強を行い、そこで「巴水」と命名してもらいました。

古くも新しい芸術「新版画」を起こしていく

25歳になった巴水は展示会など、それなりに出展参加も経験していましたが、まだ爆発的に売れてはいませんでした。

この時に、のちに美人画で著名となる「伊藤深水」の『近江八景』を見て大変感激したようです。自分の道はこれだ!となった巴水は『近江八景』の版元である渡邉庄三郎へ自分の絵を提出し認めさせ、庄三郎の元で風景画を描くようになります。

これが「新版画」を産んでいく初期メンバーでした。(そのほかに絵師・高橋松停や彫師・摺師など)

その後は、旅をしながら日本各地の風景を巧みな絵筆で描き、どんどん人気を高めていく巴水。

40代半ばにはスランプに陥りますが、韓国旅行で大胆な構図を取り戻し、最後は74歳で亡くなるギリギリまで絵筆を握っていました。

絶筆となったのは『平泉金色堂』。

雪の降り積もる階段を踏み締め進む後ろ姿には、「旅情詩人」と呼ばれた巴水の人生が象徴されているようです。

スティーブ・ジョブズはなぜ川瀬巴水を愛したのか

実に48点もの「新版画」を所有していたApple社の創業者スティーブ・ジョブズ。

ジョブズの川瀬巴水との出会いは友人宅で、幼馴染の家に以下の巴水作品が飾られていたようです。

これらの作品に感銘を受けたジョブズは来日のたびに「新版画」(とりわけ巴水作品)を買い求めていきました。

その幼馴染であり、Apple社員第一号となったビル・フェルナンデスさん曰く、「ジョブズのシンプルでエレガントな美的表現は日本の新版画が影響している」とのことです。

シンプルでスッキリしたものや自然の木といったアートや美的感覚を好むようになったのは「新版画」の存在が大きかったようです。(※参照元:NHK)

風景にはさわがしさよりも静かな余情を表すことを心がけ、またそれが自分の性格的なものだと考えた。「川瀬巴水ー誕生130年記念ー」図録 より

川瀬巴水のこのような美的感覚にスティーブ・ジョブズは強く共感したのかもしれません。通りで日本のiPhone普及率が高いわけです。

川瀬巴水の作品はどこで見れる?

現在、川崎駅でおこなわれている「新版画 風景画の変還」では、代表作の『馬込の月』を含め、10作品程度を鑑賞することができます。

入場料は500円で、他の「新版画」有名作品を鑑賞できるので、おすすめです。以下で鑑賞レビューを残しています。

また川瀬巴水作品が常設されている美術館としては、東京の「東京国立近代美術館」と香川県の「高松市美術館」があります。

まとめ

「好きな旅をしながら、好きな絵を描く」

川瀬巴水のそんな人生を聞くと、「好き勝手やれていいな」なんて思うかもしれません。私は憧れます。

でも、その覚悟と自分を信じられる力ってすごくないでしょうか。旅をしても売れなければ、家族も養えず、本人としても非常に過酷な人生だったと思います。

歴史を知っている私たちは、結果論で見てしまいがちですが、そんな状況でも「絵で食ってく!」と自分の道を進み、そして成功した巴水が純粋にかっこいいと思いました。

そこには日本の伝統芸術である「木版画」を後世に残したいという想いもあったはず。

私はそんな巴水の想いも胸に、彼の作品を大事に楽しんでいきたいなと思いました。

参考文献

「川瀬巴水作品集(改定増補版)」- 清水 久男

「川瀬巴水展」 – SOMPO美術館

『新版画 風景画の変還』 – 川崎浮世絵ギャラリー