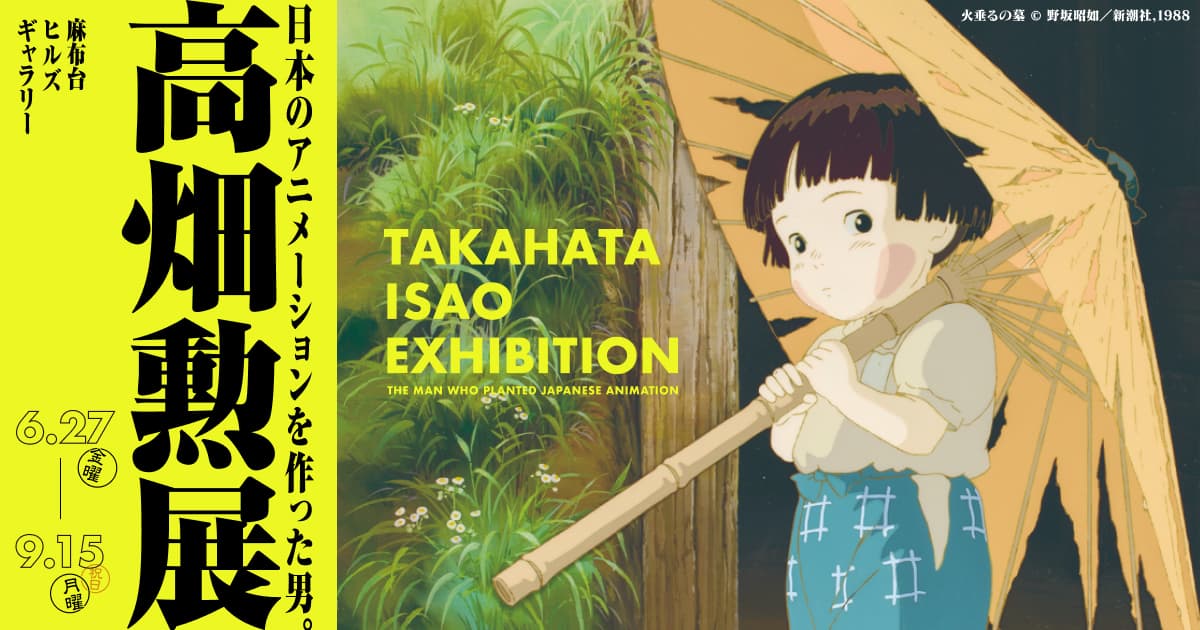

東京都麻布台ヒルズギャラリーにて「高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。」が開催中です。

本展覧会では、長編デビュー作となる『太陽の王子 ホルスの大冒険』から、遺作となった『かぐや姫の物語』まで、故・高畑勲のアニメーション制作における、きめ細やかな心配りと、燃え滾るような情熱を垣間見ることができます。

今回は「高畑勲展 ―日本のアニメーションを作った男。」の感想レポートとして、彼の“直筆メモ”に着目しながら、本展覧会で何が映し出されていたのか、紐解いていきたいと思います。

本展覧会において、皆さんが肌で感じた感動の言語化を試みるとともに、いま一度「高畑勲」という人物にみるアニメーション制作の哲学を共有させていただきます。

アニメーター・高畑勲とは

1935年10月29日、三重県で生まれ、岡山県で育った高畑勲。第二次世界大戦中、岡山市で空襲に遭ったことが、のちの作品制作にも大きな影響を与えたと語っています。

戦後は東京大学のフランス文学科に進学し、そこでフランスのアニメーション映画『やぶにらみの暴君(のちに『王と鳥』と改題)』に感銘を受け、アニメーションの世界に興味を持つようになりました。(展覧会では本作の一部映像も鑑賞することができます。必見です。)

その後、東映動画(現・東映アニメーション)に入社し、日本アニメーションを牽引する存在として活躍しました。

◎主な作品

『太陽の王子 ホルスの大冒険』

『じゃりン子チエ』

『赤毛のアン』

『パンダコパンダ』

『火垂るの墓』

『おもひでぽろぽろ』

『平成狸合戦ぽんぽこ』

『かぐや姫の物語』など

日本国内ではスタジオジブリの宮崎駿と”もう一人”のような存在として認知している方も多いかと思いますが、そんな宮崎駿が「青春のすべてを高畑勲に捧げた」と言うほど、その才能は今なお世界中で評価され続けています。

宮崎駿が、冒険やロマンスの描写に長けたアニメーターだとするならば、高畑勲は日常やリアリズムを追求し続けたアニメーターであると言えるかもしれません。

ある意味では、宮崎駿が到達し得ない「総合芸術」としてのアニメーション表現を大成させた人物として、82年の生涯で実に大きな文化的・思想的影響を与え続けました。

直筆メモに滲む高畑勲の”思惑”

本展覧会開催の背景には、高畑勲の没後7年の時を経て、新たに発見された彼の直筆メモの存在があります。

それは、彼が東映動画(現・東映アニメーション)入社直後に書いたとされる、新作アニメーション企画の社内公募に向けたアイディアメモというものでした。実際には応募すらされることなく”お蔵入り”となったものでしたが、驚くべきことにそこに記されていたのは、日本最古のファンタジー作品ともいえる『竹取物語』の新解釈アニメーションというものです。無論、彼の遺作となった『かぐや姫の物語』、その原点であることは言うまでもありません。

詳細はぜひ現地でご覧いただきたいと思いますが、印象的だったのは「かぐや姫」という存在が、どのような象徴であり、概念であるか、また、かぐや姫の”美”というものに、どのような”罪”が隠されているのかといった、不変的な女性性・男性性に対する思いから、”美”というものに振り回される世の中の惑いを問おうとしていたことです。

つまり、高畑勲はそのアニメーターとしての一生を通じて、一貫した「問い」に対する様々な思惑を、スクリーン上に映し出していたのかもしれません。

特に、その後の彼の作品を思い返すと、主人公に女性を据えた物語が実に多いことに、皆さんも気づくことでしょう。女性を神格化することなく、しかし、その強さ、しなやかさ、不器用さ、美しさの等身大を描くことをやめなかった高畑勲作品は、ひとつ彼にとって最も身近で、最も”解らないもの”における芸術的探究の表れといえる気がします。

そしてぜひ、本展覧会を訪れた際には、その“筆跡”にも着目していただきたいと思います。

残された彼のメモを見る限り、上述のような思惑は決して衝動的で突発的な思想ではなく、熟考し対話をし続けながら丁寧に向き合ったものであることが、その端々から感じ得ることができるのではないかと思います。

果たしてそれは、自分が作る作品世界へのリスペクトなのか、はたまた自分自身の思惑に対するゆっくりとした咀嚼の過程なのか、本当のところは定かではありませんが、走り書きや殴り書きの少ない、美しい直筆メモの数々には、思わず安心感からの溜め息が溺れ落ちてしまうほどです。

溢れ出る才能をどうにかして繋ぎ止めるためのメモではなく、それぞれ異なる事象と事象、錯綜する思考と思考を的確に整理するためのメモのように捉えると、本展覧会の見方も大きく変わるかもしれません。

高畑勲が追求したリアリズム

本展覧会でお披露目されたメモの中には、思わず「変だよ、この人・・・」と苦笑いしてしまうほど、特異な作品分析をしているものもあります。

ぜひ皆さんにもご覧になっていただきたいのは、登場キャラクターの感情のバロメーターを記したメモ書きです。

時にそれは波形グラフにように示されたり、ブロックチャートのように示されたりしながら、1本のアニメーションの尺の中で、キャラクターの感情の昂りがどう変化するか、というのを丁寧に図に書き起こしていたことが分かります。その様子は、高畑勲自身の頭脳派な一面を垣間見ることができつつ、どこか狂気染みた作業にも見える、非常に面白い遺産です。

しかしここで着目したいのは、その独創的なアイディアのみならず、これらの分析結果がすべて「なんとなく」ではなく、何らかの公式に当てはまるようにして構築されていること、つまり、アニメーションの中における“因果”を明確に映し出しているという点です。

芸術の分野において、決まりごとのように因果関係を明らかにすることは、ナンセンスだと思う方も少なくないと思いますが、こと高畑勲作品においては、どのシーンを切り取っても、その表情、その台詞、その場面展開となるに至る”引き金”が明示されていることに、ひとつの芸術性を感じられるのではないかと思います。

これは本展覧会を通じて、私も初めて知ることとなった興味深い事実でしたが、実のところ高畑勲の作品作りは、アイディア出しの時点ではほとんど作品のゴールが定まっておらず、舞台となる街の調査や歴史の深堀り、登場させるキャラクターの深層心理を理解しようと試みていく中で、それがひとつの”原因”となり、ある種必然的に物語の結末、つまりは”結果”に導かれることが多かったようなのです。

彼の代表作でもある『火垂るの墓』や『平成狸合戦ぽんぽこ』も、元よりあのラストを想定していたわけではなく、繰り返し繰り返し書き連ねたメモ書きの中で、ただ唯一の終わりが浮かび上がってきたという過程が伺えます。

それはまるで、キャラクター自体がアニメーター自身の手を離れ、作品の中で様々な感情を表出させながら歩みを進めた先、抗いようのない運命・宿命に対峙していくようにも思えます。もしかすると、高畑勲自身もその究極的なリアリズムに魅せられ、彼が創り出した世界であるにも関わらず、どこか”彼ら”の旅路を邪魔しない絶妙な距離感を保って、アニメーション作りに向き合っていたのかもしれません。

アニメーションとは…

アニメーション作りというのは、見方によれば錬金術的な神の所業と同等の働きであると、私は感じています。何にも染まっていない1枚の紙ペラから、現実をも超えるもう1つの世界を生み出すこと、それを求められる仕事は並大抵のものではありません。

だからこそ、彼らはいつ何時も“意味付け”をすることで、そこに正解を見出そうとしているのかもしれないと、直筆メモから浮かび上がる”くどい”ほどの分析の跡を眺めながら、私はそんなことを考えました。

机上から始まるその表現は、際限なく自由で、終わりのない旅路そのものです。その中で、高畑勲が「日本のアニメーションを作った男」と表される背景には、そんな無鉄砲すぎる仕事に、彼なりの「やり方」を遺していったからなのかもしれません。

本展覧会は、良い意味であまり来場者を誘導しません。高畑勲という偉大なアニメーターの、その等身大の仕事ぶりをただ垣間見るだけのような展示です。

そこには特別な思想も、感動を呼ぶテクニックもなく、ひたすらに思いを巡らせ、その理由を探る地道な作業だけが現れているわけですが、ここに一種の安心感を覚える方は少なくないでしょう。

晩夏のある日、日本のアニメーションを作った男の生涯を、少しばかり覗いてみませんか。

-300x200.jpg)