写真は物の見方を教えてくれる。

全てのものが美しいということも。

ソール・ライター

1枚の写真で、日常の風景や人物をこれほどに作品たらしめる写真家はいるのだろうか。

渋谷で行われた「ソール・ライター」の写真展に足を運んだ時、そう感じました。日本での人気も高いですが、何がそんなに人々を惹きつけるのか、実際の作品を見て感じたソール・ライターの魅力について語ります。

ソール・ライターとは?

ソール・ライター(1923 – 2013)はニューヨークを舞台に活動していた写真家です。1950年代〜写真を撮り続け、ファッション誌でのカメラマン〜絵画制作まで幅広く活動していました。

50代で表舞台から姿を消し、ソールライターが80代になった2006年、ドイツのシュタイデル社から発刊された写真集『Early Color』によって、彼の独特な写真構図や色彩感覚に注目が集まり、再び脚光を浴びることとなりました。

ソール・ライターの特徴・魅力

ソール・ライターの魅力は個人的に、「構図・距離感・色彩」による”そこはかとなさ”にある思います。

日本人は”曖昧”なモノ・コトに魅力を感じる趣向があり、それは古くから俳句など奥ゆかしさを楽しむ文化があるからではないでしょうか。

1つの言葉で複数の意味を持つため、「含み」をもたらす表現が得意な日本独特の文化とも言えます。

日本独特と言いましたが、まさにその曖昧な表現と捉えられる”そこはかとなさ”滲む写真をソール・ライターは得意としているように感じます。

ソール・ライターの独特な構図

ソール・ライターの撮るアングルはまるで、”窓から盗み見ているような”、絶妙な構図が多いです。

ストレートに対象を撮影することもありますが、得意のカラー写真においては対象との間に距離や障害物を作り、間から盗み見ているな特別さを感じます。

絵画制作にも熱を入れていたソール・ライターは禅画や浮世絵を愛していたようで、著名な歌川広重の作品を見ていると、近しい構図を感じることができます。

こちらも同様に人物との距離感や障害物を置くことで季節や風景の情緒がより感じられます。

もしかしたら浮世絵からの影響も受けていたのかもしれませんね。

ソール・ライターの絶妙な距離感

先程の構図でも距離感という話が出ましたが、50〜60年代にニューヨークで撮影されたモノクロ写真では、人物により寄った写真も見ることができます。

ただパキッと人物まっすぐ撮影をするのではなく、程よい距離感、加えてガラス越しや反射を利用したりと表現の奥行きがあり、この奥ゆかしさが詩情あふれる日常の物語を作り出しているのではないでしょうか。

ソール・ライターのアンニュイな色彩

ソール・ライターは「カラー写真のパイオニア」と称されるほど、卓越した色彩感覚の持ち主です。

彼がプロの写真家として活動し始めた50年代はモノクロ写真が主流でしたが、いち早くカラー写真の特徴をつかみ、自分のモノとして表現していました。

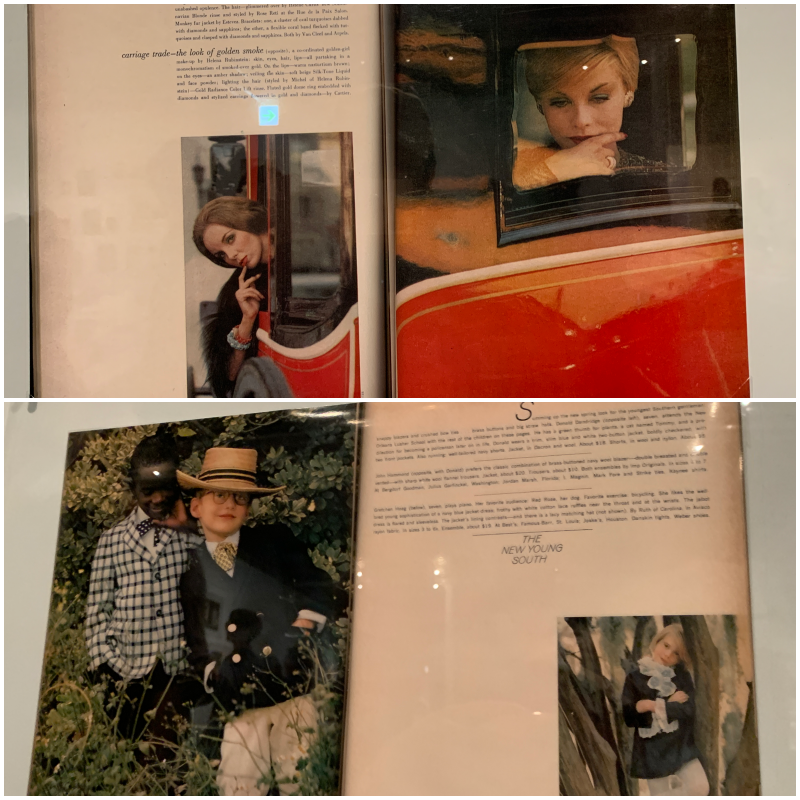

生活費を稼ぐためにファッション誌でのカメラマンもしていましたが、そこでもその才能が発揮されています。

ビビットではありつつも、コントラストが強すぎる写真ではなく、彼の美学に沿った色の配置や強弱があります。ファッション誌では色鮮やかさが求められるのでスナップ写真とは味が異なりますが、やはり目が追ってしまう魅力的な色使いです。

こちらはスナップ写真。狙いすぎず、自然に取り入れていくような色味がなんとも言えないアンニュイなバランスを作り出しています。

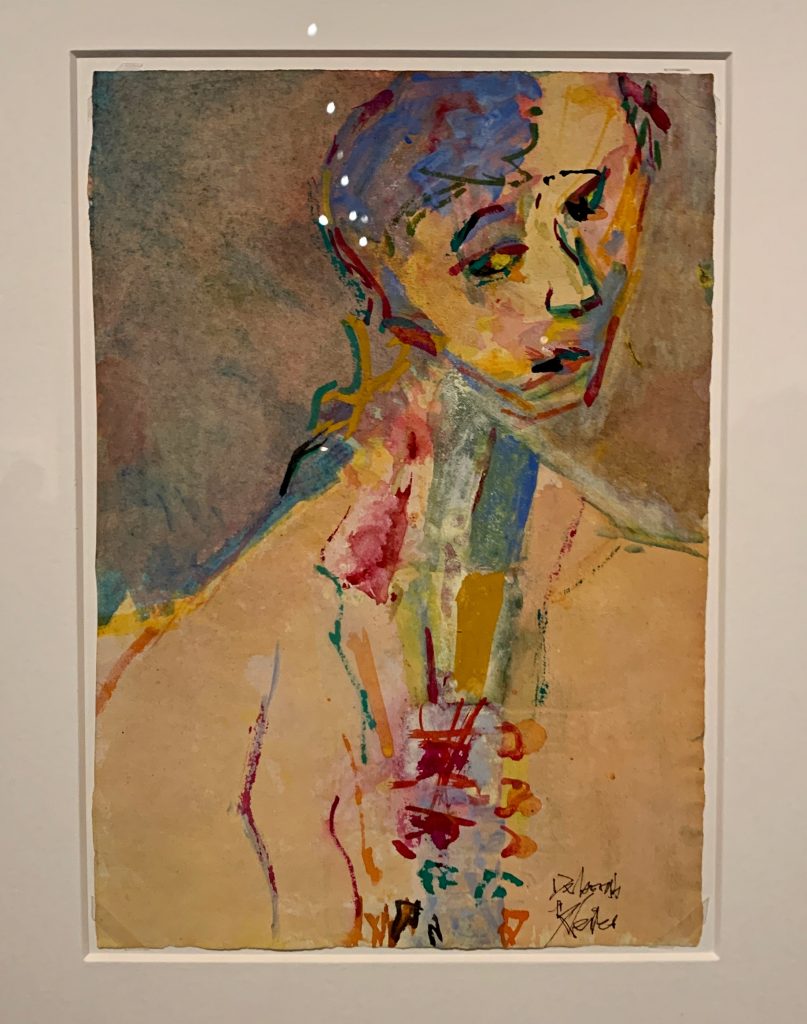

彼独自の色彩感覚の秘密は、絵画制作も写真活動同様に力を入れていたことにあります。写真家として成功した後に、日記を綴るように絵を描き続けていたそうです。

「絵を描いていなければ、もっと良い写真家に慣れたかもしれない。写真を撮って時間を無駄にしなければ、もっと良い画家になれたかもしれない。と考える時もある。結局、どちらもやってしまった。」

ソール・ライター

個人的に、渋谷で見た彼の絵画ではこの作品が一番好きでした。フランスのナビ派や日本の浮世絵に影響を受けた彼の作品は、大胆な色合いと抽象的表現が多く、どれも色彩が見事でした。

ソール・ライターの生涯と歴史

<生涯>

1923年、アメリカのペンシルバニア州ペッツバーグに生まれ、父親はユダヤ教の聖職者。父の跡を継ぐことを期待され、神学校へ通う。写真や絵画への興味が高まるが、厳格な戒律との矛盾を感じる。「画家になりたい」という息子の夢を断固拒否する父と訣別し、1946年、23歳の誕生日直前にライターは単身ニューヨークへ渡る。第二次世界大戦後、ニューヨークはそれまで美術の中心であったヨーロッパの地位を覆し、新しい美術が生まれていく地となる。期せずして、多くの芸術家たちとも日常的交流がある環境で、ライターは写真による表現の追求を絵筆とともに見出していく。 ※「ソール・ライターの原点 ニューヨークの色」を参照

モノクロ写真が主流の1950〜60年代、ソール・ライターが残した多くのスナップ写真には後に有名になった多くの巨匠たちがいました。

美術運動「ポップアート」の創設者「アンディ・ウォーホル」の若き日の一枚。儚げな表情がいいですね。

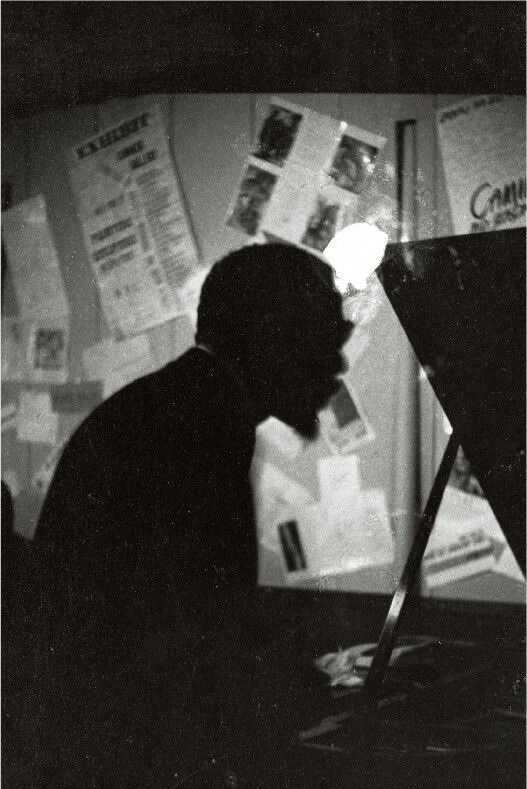

後に、伝説的ジャズ・ピアニストとなる「セロニアス・モンク」の演奏シーン。

その他にも戦争写真家として著名な「ユージン・スミス」、作曲家の「ジョン・ケージ」など多くの有名人の写真を撮影していました。

ただあくまで結果として後に有名となったのであって、彼自身は「有名人を撮るよりも、雨に濡れた窓を撮る方が、私には興味深いんだ」と残しています。

彼にとっては、当時から身近なアーティストたちのポートレートを撮影していたにすぎなかったようです。

カラー写真が普及し始める前、カラーは美術的評価が高くなく、広告や雑誌で使われるモノでした。ただソール・ライターの考えは異なり、「なぜ色を軽視するのか、私には理解できない。色は人生における大切な要素であり、その存在は写真においても尊重されるべきだ」と先鋭的な考えの持ち主でだったようです。

画家を目指していたものの、生計が成り立たないため行っていた雑誌のカメラマンで、結果としてその色彩写真家としての知名度を上げていきました。

その後、70年代に表舞台から姿を消したソール・ライターですが、亡くなる2013年まで富や名声に興味を示さず、淡々と自分が良いと思える美意識に従って、多くの写真を残してきました。

ソール・ライター財団によると、未だ整理できていない膨大な作品が残されているということなので、これからも多くの素敵な写真を見れる機会があるかもしれません。

渋谷のソール・ライター展のレビュー

日曜の夕方に行ったのですが、想像以上に人が多く、1つ1つの並んでいる作品を見るのに、行列になりながら移動するくらいでした。1時間ほど経過した時には、もう少し見やすい状況になっていましたが、大盛況のようです。

カラーだけでなく、モノクロ写真もどれも味があり、多くの人が1つ1つの写真を楽しんでいる様子でした。この写真はモノクロにも関わらず、陽だまりの柔らかさが伝わってきて見惚れてしまいます。

来場者の年齢は2〜30代くらいの人が特に多かったので、時代に関係なく、若い年齢層にも強く刺さるようです。「インスタ映え」という言葉が流行っていましたが、日常を少し特別に切り取るという特徴が重なっているように思います。

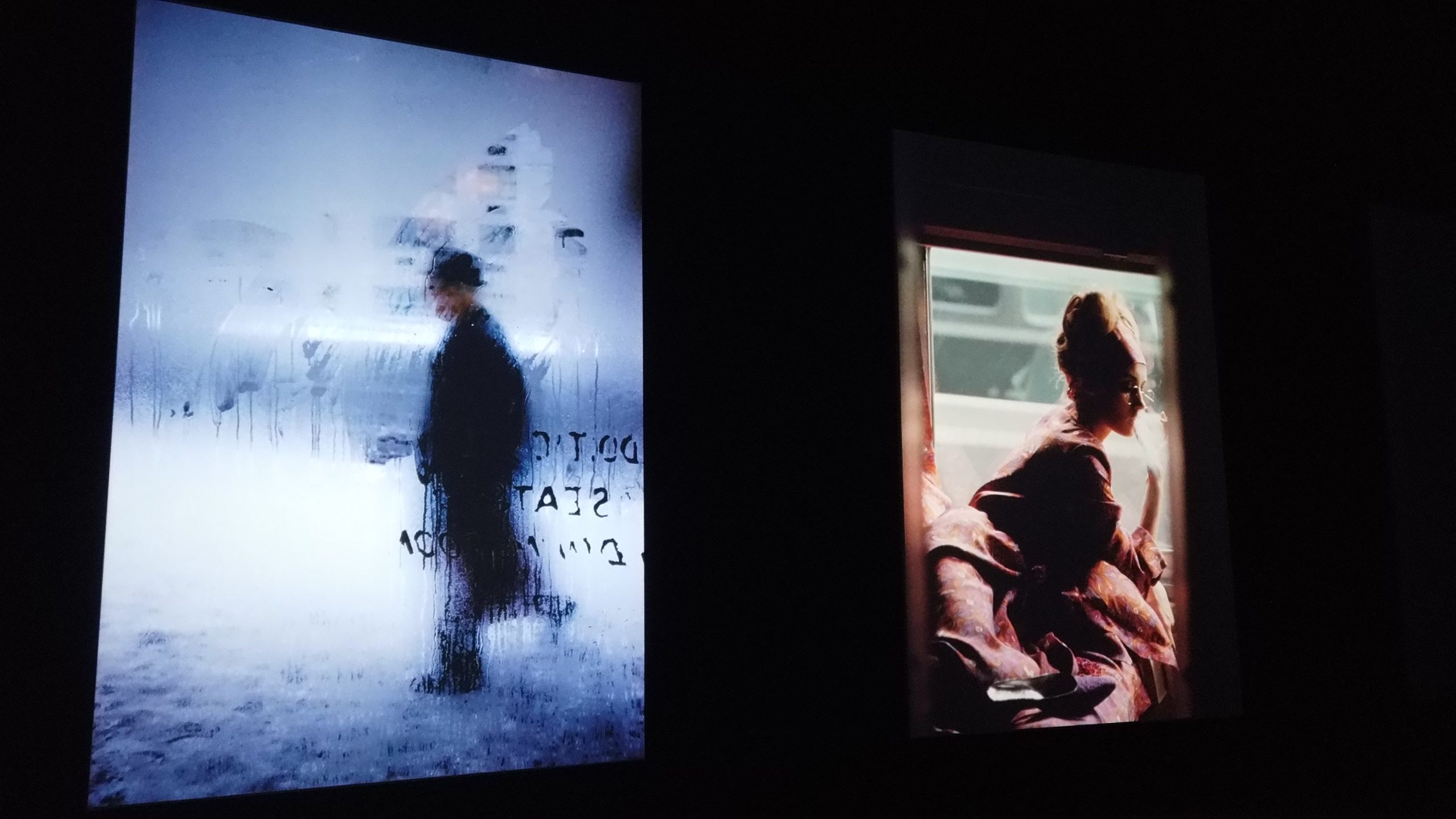

モノクロ写真→ファッション誌の写真→絵画→カラー→最後に大きなスクリーンでカラー写真スライドショーという流れでした。

スライドショーは大規模なプロジェクターで左右に投影され、迫力もあり、小さな写真と違ってゆったりと見れました。この空間だけで1時間くらいいれそうな感覚。

そして最後のお土産コーナーも人気で、特にポストカードは必ずと言っていいほど購入されていて、私も気に入った3枚をゲット。1枚200円ほどでした。

【まとめ】ソール・ライターに魅せられて

ソール・ライターの生涯を振り返りつつ、彼の写真の魅力について深堀ってみました。ニューヨークという多様性や才能あふれる人がいる環境の中、カメラの進化も激しい時代でも自分の美意識をこだわり抜いた作品の数々。だからこそ、数十年の時を経てもこれだけ多くの人に愛されいるのだと思います。

人生には、それぞれの美を追求する価値がある。そのことを否定したくない。

ソール・ライター

自分の信念を育みつつ貫いていった生き様にも、人々は魅了されているのかもしれません。